お知らせ・ブログ・症例

Blog

- 渋谷の歯医者「渋谷マロン歯科Tokyo」TOP

- お知らせ・ブログ・症例

- ブログ

- 親知らずが横向きに生えてきたら?放置は禁物!知っておきたいリスク

2025.09.16

親知らずが横向きに生えてきたら?放置は禁物!知っておきたいリスク

こんにちは、渋谷マロン歯科Tokyoです。親知らずが横向きに生えてしまうと、虫歯や歯並びの乱れ、痛みなど思わぬトラブルの原因になります。今回は、親知らずが横向きに生えてしまう原因や、放置したときのリスク、抜歯の流れや術後の注意点、さらに渋谷マロン歯科Tokyoの口腔外科の特徴をご紹介していきます。

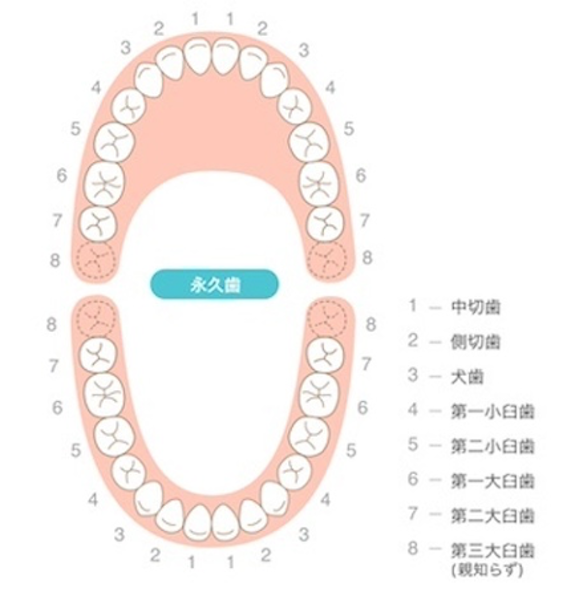

親知らずとは?

親知らずとは、「第三大臼歯」や「智歯(ちし)」とも呼ばれ、口腔内の一番奥に生えてくる歯のことです。基本的に17〜25歳頃に生えてくることが多く、上下左右の合計4本生えますが、先天的に存在しない方や、骨や歯肉に完全に埋もれている方もいます。

まっすぐ生えてきて特に痛みなどがなければ問題ないのですが、横向きに生えてきた場合は、放置すると虫歯や歯並びの乱れなどのトラブルを引き起こす可能性があります。

親知らずが横向きに生える原因

顎の発達不足による口腔内のスペースの減少

現代では昔のように硬い食べものを噛む機会が減り、柔らかい食事が中心となっています。そのため、顎の骨が十分に発達せず、親知らずが生えるためのスペースが不足しがちです。しかし、歯の大きさ自体は昔の人とほぼ変わらないため、親知らずが収まる場所がなく、横向きや斜めに生えてしまうケースが増えています。

顎の大きさの問題のほか、顎全体の骨格や親知らずの歯根の形状、その他口腔内の状態により、本来親知らずが生えるスペースが埋まっていると、まっすぐに生えることができません。結果として歯が傾いたり、骨や歯肉の中に埋まったりままになることがあります。

骨や歯肉に完全に埋まっている場合は自覚症状が少なく、定期健診やレントゲン撮影時に発見されることもあります。

遺伝的要因

親知らずには、遺伝的な要因もあります。顎の骨格や歯の大きさは親から子へ遺伝しやすく、それらのバランスによって親知らずが横向きに生えたり、歯ぐきや骨の中に埋まったままになったりすることがあります。

また、生まれつき親知らずが生えてこない(存在しない)人もいますが、これにも遺伝子が関係しています。私たち人間は、歯のもととなる組織「歯胚(しはい)」を持って生まれます。歯胚の数は生まれつき決まっているため、数が少ない人は親知らずが生えないとされています。先天的に親知らずがない人は、日本人全体の2〜3割とされています。

横向きに生えた親知らずを放置する3つのリスク

親知らずが横向きに生えたまま放置していると、さまざまな問題が引き起こされます。下記のようなトラブルがあれば放置せず、抜歯するかどうかを含め、歯科医院に相談しましょう。

虫歯・歯周病のリスク

親知らずが横向きに生えると歯ブラシが届きにくい箇所ができるため、食べかすなどの汚れが溜まりやすくなります。その結果、親知らずだけでなく、その手前の歯も含めて虫歯や歯周病などのトラブルになる可能性があります。

智歯周囲炎のリスク

親知らずと歯ぐきの間に細菌が入り込むと「智歯周囲炎」を起こすことがあります。腫れや痛み、口が開きにくい、ものを食べにくいなどの症状が出るほか、進行すると炎症が広範囲にわたり、重症化するケースもあります。口腔内全体の健康に深刻な影響を及ぼす可能性があるため、注意が必要です。

歯並び・噛み合わせ悪化のリスク

親知らずが隣の歯を押し出す状態となり、歯並びが乱れたり、圧迫による痛みや違和感が生じたりする場合があります。特に矯正治療後は、せっかく整えた歯列が後戻りしてしまう可能性があります。

親知らずを抜かなくてもよいケース

横向きに生えた親知らずは多くの場合、抜歯を勧められます。しかし完全に歯ぐきに埋まっていて周囲の歯や歯ぐきに悪影響がなく、将来的にも炎症や虫歯のリスクが低いと判断される場合などでは、抜かなくて良いケースもゼロではありません。

ただし、痛みがないからといって放置するのは危険です。見えない部分で進行するトラブルもあるため、必ず歯科医院で定期的にチェックを受けましょう。

横向きに生えた親知らずを抜く治療方法

①診査・レントゲン/CT撮影

まずは口腔内の状態を確認し、親知らずの位置や形、周囲の骨や神経との距離を詳しく調べます。レントゲンやCT撮影を行うことで、抜歯の難易度やリスクを正確に把握し、より安全な治療計画を立てることができます。

②麻酔を行う

親知らず近くの歯ぐきに局所麻酔を注射し、術中の痛みを感じないようにします。親知らずの抜歯や歯科治療そのものが苦手な方には局所麻酔と別に、点滴によって麻酔を投与しウトウト眠ったような状態になる「静脈内鎮静法」を行います。歯科治療特有の音や匂い、振動があまり気にならず、目が覚めたら治療が終了しいているので、痛みや不快感を大きく減らすことができます。

静脈内鎮静法で痛みやストレスの少ない歯科治療を|渋谷マロン歯科Tokyo

③歯茎を切開する

横向きに生えた親知らずは、歯が歯ぐきに埋まっていることが多いため、必要に応じて歯ぐきを切開して歯のを露出させます。切開範囲はできる限り小さくして、術後の腫れや痛みなど患者様の負担を軽減するようにします。

④歯を分割し、取り出す

いよいよ歯を抜きますが、大きくてそのままでは抜けない場合は削ったり、歯冠と歯根に割ったりするなど細分化してから取り除きます。専用の器具で慎重に、そして取り残しがないよう綺麗に処置します。

⑤歯ぐきを縫合する

切開した歯ぐきを縫い合わせます。縫合用の糸は、自然に溶ける種類であれば抜糸の必要はありません。溶けないものであれば、縫合から1〜2週間後に抜糸します。

⑥圧迫止血を行う

縫合後は、滅菌ガーゼを患者様に噛んでいただき、しっかり圧迫止血します。止血には通常10〜20分ほどかかります。なお、親知らずを抜いた跡には血餅(けっぺい)と呼ばれる、かさぶた状の血の塊ができますが、これは傷口を保護し、刺激や細菌から守ってくれる大切なものです。

⑦薬の服用

感染予防のための抗生物質や、術後の痛みを和らげる鎮痛薬を処方します。指示通りに服用することで腫れや痛みを抑え、治りをさらにスムーズにします。

親知らずを抜いた後の注意点

強いうがいをしない

抜歯直後は血餅が傷口を保護しています。強くうがいすると血餅がはがれて再び出血したり、治りが遅くなったり、抜歯後の穴(歯槽骨)が露出して、強い痛みを伴う「ドライソケット」を引き起こす可能性があります。

患部を適度に冷やす

腫れや痛みを抑えたい場合、患部を冷やす方法も効果が期待できます。長時間冷やし続けると血流が悪くなり、治りが遅れるため、様子を見ながら30〜60分程度にとどめるのが良いでしょう。

柔らかい食事を選ぶ

術後当日はおかゆ、スープ、ヨーグルトなど、噛む力をあまり必要としない柔らかい食事を心がけましょう。また、翌日以降もうどん、蒸し野菜、豆腐など、患部への負担が少ないメニューを選び、熱いものや辛いものなど刺激が強い食材は避けるようにしましょう。

飲酒・喫煙を控える

アルコールは血行を促進して炎症を長引かせる原因となります。また、喫煙は血流を悪化させて治りを遅らせるほか、細菌の感染リスク増加にもつながります。そのため、抜歯後数日は飲酒・喫煙とも控えることが望ましいです。

薬を正しく服用して安静に

術後の腫れや痛みは、多くの場合2〜3日目がピークです。無理せず安静に過ごし、処方された薬を正しく服用して経過を見ましょう。激しい運動や長時間の入浴は、出血や腫れを増長させる恐れがあるので控えましょう。

異常があればすぐに受診

強い痛みや出血、腫れ、違和感などの症状が続く場合は、ドライソケットや細菌感染による炎症などの可能性があります。迷わず早めに歯科医院を受診しましょう。

親知らずが気になる場合は無症状でも歯科医院へ

渋谷マロン歯科Tokyoでは、大学病院の口腔外科に勤務している歯科医師が親知らずの診療を担当しています。大学病院とも密な連携を図り、さまざまな状態の親知らずをスムーズな治療を行えるよう環境を整えています。

横向きに生えた親知らずは、見た目や日常生活に影響がなくても、放置すると隣の歯を押して歯並びを乱したり、歯茎の炎症や虫歯の原因になることがあります。「まだ痛くないから大丈夫」と自己判断せず、ぜひ一度、渋谷マロン歯科Tokyoにご相談ください。

こちらのページもご覧ください。

口腔外科|渋谷マロン歯科Tokyo

親知らずは抜歯した方が良い?痛みや腫れとリスク、治療の流れを解説|ブログ|渋谷マロン歯科Tokyo

【症例】骨に埋まっている親知らずを抜歯|症例|渋谷マロン歯科Tokyo

監修者情報