お知らせ・ブログ・症例

Blog

- 渋谷の歯医者「渋谷マロン歯科Tokyo」TOP

- お知らせ・ブログ・症例

- ブログ

- 【歯周病で歯がグラグラ】抜歯せずに治療できる可能性は?

2025.05.07

【歯周病で歯がグラグラ】抜歯せずに治療できる可能性は?

こんにちは、渋谷マロン歯科Tokyoです。歯周病で歯がグラグラしていると、「もう抜くしかないのでは?」と不安になる方も多いのではないでしょうか。確かに、歯周病が進行すると歯を支える骨が失われ、抜歯が必要になるケースもあります。しかし、実は重度の歯周病でも「抜歯を回避できる可能性」があります。

今回の記事では、歯周病で歯がグラグラする原因から、進行度別の見極め、治療法、そして渋谷マロン歯科Tokyoで行っている“抜歯をしない”ための先進的治療まで、詳しくご紹介します。

歯周病で歯がグラグラする原因

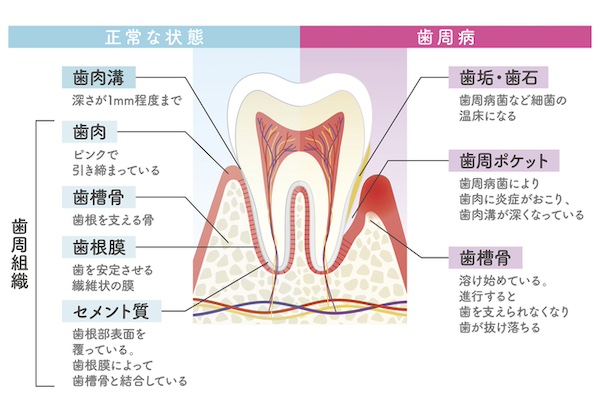

歯周病とは、歯と歯茎の間にある「歯周ポケット」に細菌の塊であるプラーク(歯垢)が溜まり、炎症が起こることで進行する感染症です。歯周病が進行すると、歯を支える歯槽骨(しそうこつ)が徐々に溶けてしまい、歯の固定力が弱まっていきます。

初期段階では自覚症状が少なく、歯茎が赤く腫れたり、ブラッシング時に出血したりする程度ですが、放置すると歯の動揺(グラグラ)が生じるようになります。これは歯根を支える骨が失われてきた証拠です。

ちなみに、プラークの蓄積以外にも、歯がグラグラする原因はあります。例えば、虫歯、噛み合わせ不良、歯ぎしり、食いしばり、歯の根の破折、歯根の先の炎症(根尖性歯周炎)、糖尿病など全身疾患による歯周病発症、不適合な補綴物(詰め物、被せ物)などです。

また、歯周病の進行は、歯磨きや食事、喫煙など生活習慣とも深く関係しており、定期的なメンテナンスを怠ると急速に悪化する可能性もあります。

歯のグラグラ度合いによる歯周病の進行度

歯の動揺度(グラグラする度合い)は、歯周病の進行度を把握するうえで重要な指標です。一般的に、以下の3段階で評価されます。

【動揺度1(軽度)】

前後の動きが0.2~1mm程度。初期〜中等度の歯周病。

【動揺度2(中等度)】

前後、左右に1~2mmの動きがある。骨吸収が進行している状態。

【動揺度3(重度)】

前後、左右だけでなく上下にも動きがあり、2mm以上動く。歯槽骨が歯を支える力が著しく低下。

動揺度が高いほど、歯の寿命に関わる重要なサインです。しかし、動揺度3だからといって、すぐに抜歯と決めつける必要はありません。近年の歯周再生治療などの進歩により、歯の保存の可能性も広がっています。

歯周病にはどんな治療方法がある?

歯周病の治療は、進行度や患者さんの全身状態に応じて段階的に行われます。主な治療法は以下の通りです。

スケーリング・ルートプレーニング(SRP/歯垢・歯石の除去)

プラークや歯石を専用の器具で除去し、歯の根面を滑らかに仕上げる基本的な治療です。初期〜中等度の歯周病に効果的です。

フラップ手術(歯垢・歯石の除去)

中等度〜重度の歯周病で、歯周ポケットが深くなったケースに行います。歯茎を切開して歯根に直接アプローチし、歯石や感染組織を除去します。除去した後は歯茎を縫合します。

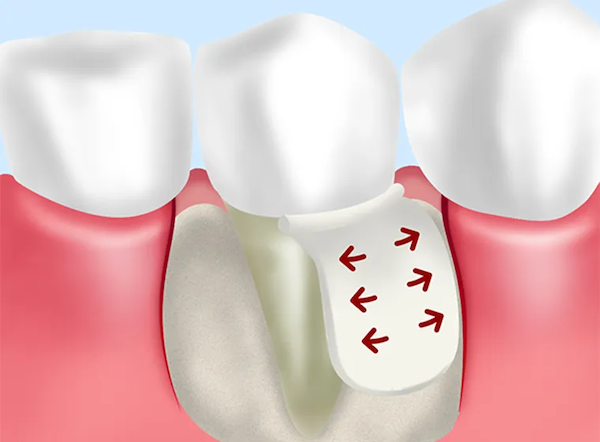

GTR法(歯周組織の再生)

歯周組織(歯根膜や歯槽骨)を再生させたい場所に「メンブレン」と呼ばれる膜を設置し、歯肉が入り込まないようスペースを確保しながら、歯周組織の再生を促します。膜を張るために高度な技術が必要とされます。

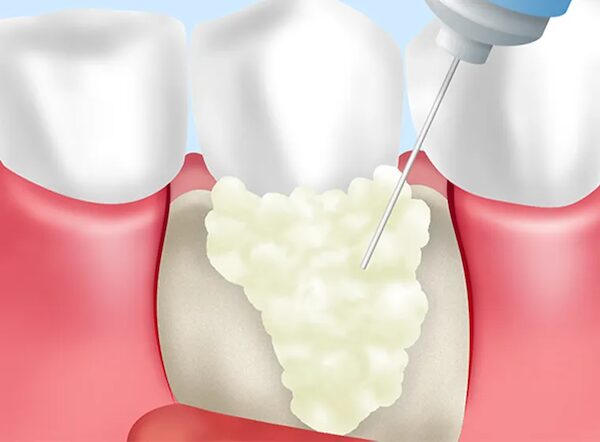

エムドゲイン法(歯周組織の再生)

失われた歯槽骨の再生を促す治療です。主にタンパク質でできた「エムドゲイン・ジェル」を注入することで、歯茎の侵入を防ぎながら、歯周組織を再生させます。

歯周補綴(歯と歯周組織の安定)

歯がグラグラしたままだと、食べ物をうまく噛めないだけでなく、プラークが溜まりやすい状態となり、歯周病治療に影響が出ます。そこで、隣の歯と連結した被せ物を装着して歯を安定させる方法があります。噛み合わせの回復にも効果が期待できます。

抜歯

歯周病の進行が著しく、歯を残すことが逆にリスクとなる場合は抜歯となります。抜歯したあとは、入れ歯、ブリッジ、インプラントなどで失った歯を補います。

歯周病でも抜歯せずに治療できる可能性は?

歯の動揺度は、歯周病の進行具合や治療方針を決めるうえでの、重要な診断指標です。ここでは、それぞれの動揺度について、歯を残せる可能性の目安と適応となる治療法を解説します。

動揺度1(軽度)

歯を残せる可能性は非常に高く、ほとんどのケースで保存可能です。骨吸収も軽度で、支持組織の再生ポテンシャルが高いです。

【主な治療法】

・歯石を徹底的に除去する、スケーリング・ルートプレーニング(SRP)。

・ブラッシング指導、定期的メンテナンスによるプラークコントロール。

・禁煙や糖尿病の改善など生活習慣の見直し。

初期の歯周病は自覚症状が少ないため、治療前と同じ生活だと、再発・進行する可能性があります。ブラッシング指導と、継続的なお口メンテナンスが重要です。

動揺度2(中度)

歯を残せる可能性は中〜高程度で、支持組織の破壊が進行しつつありますが、再生療法や固定処置によっては保存可能なケースが多いです。

【主な治療法】

・深い歯周ポケットへ直接アプローチする、SRPとフラップ手術

・骨や歯根膜の再生を促進するGTR法、エムドゲイン法

・動揺のある歯を、隣の歯と被せ物で連結して抑える歯周補綴。

GTR法やエムドゲイン法の適応可否は、歯槽骨の欠損(吸収)状態に左右されます。

動揺度3(重度)

歯槽骨の吸収が著しく、従来は通常は抜歯の対象とされてきました。しかし、近年では治療技術の進歩により、症例によっては抜歯を回避できるケースも増えています。

【保存の可能性がある条件】

・歯の根がしっかりしている

・歯槽骨が歯根に対して垂直に欠損している(再生療法の適応になりやすい)

・プラークコントロールや禁煙など、患者さんの協力度が高い

【主な治療法】

・高度な骨再生が期待できるGTR法、エムドゲイン法。

・動揺のある歯を、隣の歯と被せ物で連結して抑える歯周補綴。

・保存の可能性が著しく低い場合は抜歯と、インプラントなどの補綴治療。

渋谷マロン歯科Tokyoでは、歯の保存を第一に考える方針のもと、動揺度3であっても、可能性がある限り抜歯を避けるよう努めています。患者さんの口腔内状態だけでなく、ライフスタイル、全身疾患、治療に対する希望を総合的に判断し、オーダーメイドの治療計画をご提案いたします。

渋谷マロン歯科Tokyoの歯周病治療

1day歯周病集中治療(自費診療)

渋谷マロン歯科Tokyoでは、歯科医院に通う時間がなかなか取れない患者さんや、遠方から来院される方のために、1日で完結する歯周病集中治療プログラムを提供しています。従来は複数回かかっていた処置を1日で終えられるため、通院回数の負担が減るだけでなく、治療中の再感染リスクも低減します。

※状態により適応が難しい場合もありますのでご相談ください。

痛みの少ない治療へのこだわり

「痛みが怖くて歯医者に行けない」という方も安心できるよう、静脈内鎮静法を用いた痛みやストレスの少ない治療にも対応。ウトウトと眠っているようなリラックスした状態になるため、治療中の不快感を最小限に抑えられます。

静脈内鎮静法で痛みやストレスの少ない歯科治療を|渋谷マロン歯科Tokyo

また、患部に赤外線を照射することによって、出血や痛みがほぼ発生せず組織の切開・除去・凝固が可能な、歯科用炭酸ガスレーザーもあります。血液を瞬時に凝固させるため、出血を最小限に抑えることができます。また、レーザーの熱で患部が温められるため、痛みも緩和されます。麻酔なしで治療することも可能です。

歯科用炭酸ガスレーザーのメリットと適応症例〜痛みを抑えた最新治療〜|ブログ|渋谷マロン歯科Tokyo

※状態により適応が難しい場合もありますのでご相談ください。

進行した歯周病でも可能な限り歯を残す

歯がグラグラするほどの歯周病でも、適切な診断と治療によって、抜歯を回避できる可能性があります。渋谷マロン歯科Tokyoには、歯周病を専門とする歯科医師が在籍しています。

「もう歯を抜くしかないかも…」と悩んでいる方も、他院で「治療できない」と断られた方も、諦める前にぜひ一度ご相談ください。

こちらのページもご覧ください。

歯周病治療・再生療法|渋谷マロン歯科Tokyo

監修者情報

歯周病

角田 憲祐

神奈川歯科大学 卒業

日本歯科大学附属病院 総合診療科 非常勤歯科医師

日本歯科大学附属病院 助教

厚生労働省 医系技官

日本歯科大学附属病院 総合診療科 医長